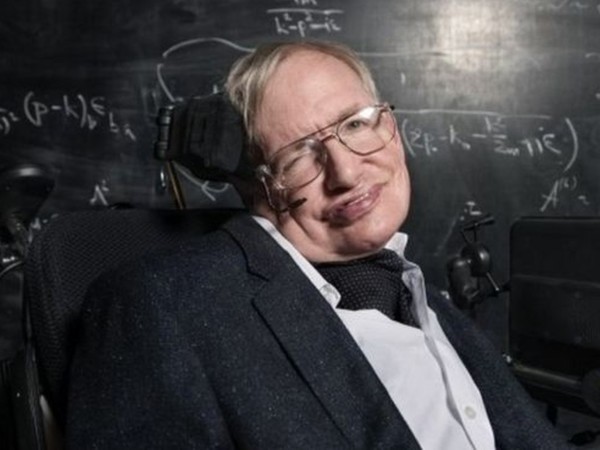

人類準備好迎接外星文明了嗎?曾多次提醒世人與先進外星生物接觸可能帶來毀滅危機的,英國理論物理學家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking),如今似乎預言正在逐步成真。根據《每日郵報》報導,哈佛大學著名天體物理學家阿維・勒布(Avi Loeb)近日警告,一個名為「3I/ATLAS」的神秘星際物體正以驚人速度接近地球,預計將於2025年12月17日擦身而過。

神秘星體12月恐襲地球 哈佛學者警告恐有「敵意外星人」

據報道,雖然不少天文學界主流仍認為「3I/ATLAS」只是顆龐大彗星,但哈佛大學著名天體物理學家阿維・勒布(Avi Loeb)稱其軌道和速度異常,不排除是一艘外星造訪的人工太空船。他提出,如果該星體真屬於外星文明,背後目的或許是和平交流,亦可能懷有敵意。該物體預計將以每秒超過41英里的高速掠過太陽系,與地球的最近距離約為2.23億英里。勒布同時建議人類應針對可能的敵意外星文明啟動防禦措施,警告意味深長。

霍金預言有可能成真?

霍金生前曾多次強調,人類不應主動向宇宙發送信號,因為歷史教訓告訴我們,文明層次懸殊的接觸往往以落後民族的毀滅作結,如同美洲原住民遇上哥倫布般的命運。他在2004年曾坦言,遇上先進外星文明可能不會是好事,呼籲全球保持謹慎態度,以被動接收外星信號為優先,而非主動廣播地球位置。

近年來,霍金的這套「保持低調」的理論再次在科學界引發討論,部分專家將其視為「智慧陷阱」,警告人類千萬不要懷有過度樂觀的幻想,以免招致毀滅性的後果。霍金逝世前曾指出,即使接收到來自距離地球約16光年的「格利澤832c」等行星的訊號,人類也應做好充分準備謹慎應對,避免輕率行動帶來不必要的風險。

資料及圖片來源:《每日郵報》

地球自轉異常加速!7月9日減少1.3毫秒創今年「最短日」

地球自轉速度近日出現異常加快現象,7月9日(周三)成為今年以來最短的一天,較平均日長縮短約1.3毫秒(0.0013秒)。天文學家預測未來還有2個日子「7月22日」及「8月5日」,將出現類似「超短日」現象,地球自轉時間均比正常日子短約1.3至1.51毫秒,但對於造成這種加速的具體原因不明。

地球自轉加速7月9日減少1.3毫秒

根據「BBC科學聚焦」《BBC Science Focus》雜誌,地球繞地軸自轉一圈需要24小時,即是8萬6400秒。全球計時組織「國際地球自轉與參考系統服務」(International Earth Rotation and Reference Systems Service,IERS),時時刻刻以高度精密方式測量一天長度,最早於2020年發現到地球有自轉加速,並從那時候起一直穩定加速。

還有2天「最短日」原因不明

專家指出,地球自轉速度受多種因素影響,其中包括月球引力透過潮汐制動,對地球自轉產生微妙影響。IERS資料顯示,除了7月9日以外,7月22日及8月5日都較平均減少1.3至1.51毫秒,這3天月球距離地球赤道最遠。報道指出,月球透過潮汐制動微妙地影響地球自轉,月球的引力導致地球隆起,這種變形會慢慢消耗地球自轉的動能,導致地球每世紀減速2毫秒。

史上最短日地球自轉加快1.66毫秒

史上最短日的紀錄是「2024年7月5日」,當時地球自轉加快1.66毫秒。而歷史上地球自轉速度,也曾因重大地質事件改變,例如日本2011年規模9.0強震曾導致地球當天自轉縮短1.8微秒,但卻暫時未知是甚麼原因造成目前地球自轉加速。

資料及圖片來源:《BBC Science Focus》、Unsplash

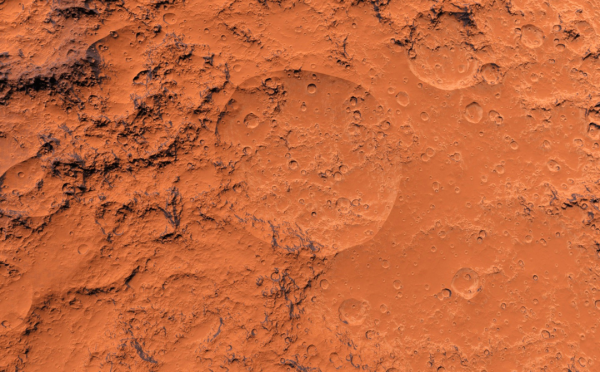

火星發現37億年前有機分子 與地球生命最早生命跡象相近

《美國國家科學院院刊》發表最新研究中,揭露美國太空總署(NASA)的「好奇號」火星探測車(Curiosity),在火星上探測到含12個連續碳原子的有機分子鏈「長碳鏈」,創下火星有機物最長的長度紀錄。這些分子歷經37億年仍未被地質活動、濕氣或熱能所破壞,保存狀態完好,或意味著火星的古代環境或許適合保存生命痕跡。

法國國家科學研究中心(CNRS)報告指出,這些碳鏈特徵,與地球生物產生的脂肪酸高度相似,且形成年代恰與地球最早的生命跡象年齡相近,引發了對火星早期可能存在生物活動的猜測。

3大生命之謎待解 不排除古代火星生物遺留可能性

NASA戈達德太空飛行中心專家Daniel Glavin指出,雖然這項研究尚未能確定這些有機分子的確切來源,但有多種可能性:

為什麼長碳鏈是生命信號?

Glavin進一步解釋:「根據對隕石的分析,我們了解到包括氨基酸(用於形成蛋白質)、羧酸(用於細胞膜)和核鹼基(DNA和RNA的組成部分)在整個太陽系中普遍存在,但最關鍵的問題是:從這些基本化學構件轉化為更大、更複雜的結構(例如細胞中的蛋白質和核酸等)所需的生命形成有機化學過程,在火星上是否曾發生過 ?」

未來火星任務 探索火星古代的組成

歐洲航天局ExoMars任務預計於2028年發射,以及NASA與ESA聯合火星樣本返回計劃的推進,科學家未來或能更好地檢視與評估火星古代的組成成分,讓人類進一步理解宇宙的奧秘。

資料來源:Gizmodo、《美國國家科學院院刊》、NASA火星探索計劃

假日好去處

假日好去處