日本漫畫家竜樹諒的漫畫《我所看見的未來》,曾預言日本在2025年7月5日將會發生大地震及海嘯,更指海嘯會沒蔓延香港,令大眾人心惶惶。然而,一直都說香港是一片「福地」,甚少發生大型災禍,天災好像雜我們很遠。今次邀請到香港求生及防災協會創辦人張清風,分享一下香港發生災難的機會,他特別提到,原來早於上世紀,香港便曾發生7級大地震,因此,當香港真的面對地震或海嘯應該怎樣做?家居求生包有甚麼物品要準備?一起看看專家怎樣說吧!

香港作為一個高度城市化的國際大都會,長期以來被認為自然災害風險較低。然而,隨著地質研究和氣候變化的最新發現,香港面臨的災害威脅日益明顯,尤其是地震、海嘯以及極端天氣事件的風險逐漸增加。面對這些多元且複雜的自然災害威脅,今次特意邀請到香港香港求生及防災協會創辦人張清風 (清風),跟大家分享一下若然香港發生地震、海嘯,市民應該如何應對?另外,他又講解了建築抗震能力、海嘯避難策略、其他天災及防災意識,以及公開72小時家居求生包必備自救物品。

香港曾發生7級大地震

天災好像離我們很遠,可是,張清風表示,香港南面有賓海斷層,東南方則有馬尼拉海溝,後者一旦發生強烈地震,可能引發海嘯,對香港構成威脅。雖然過去一百年內未見大規模地震或海嘯,但這些自然災害的風險依然存在。

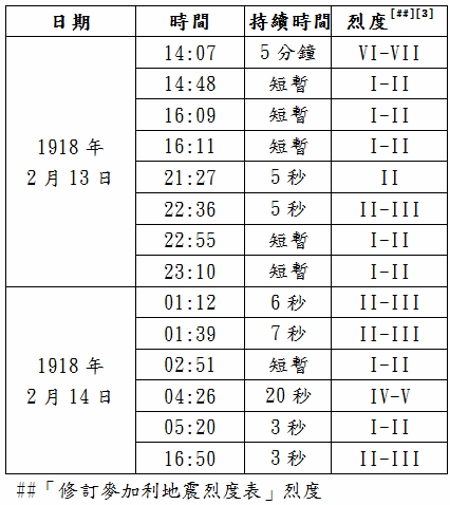

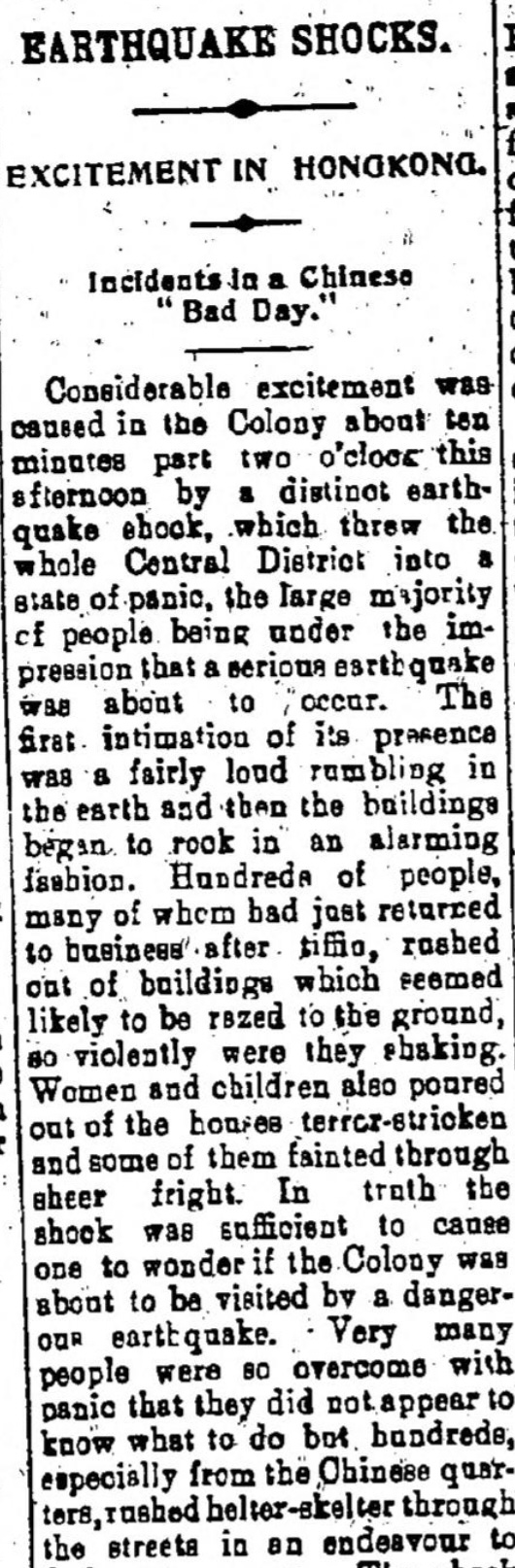

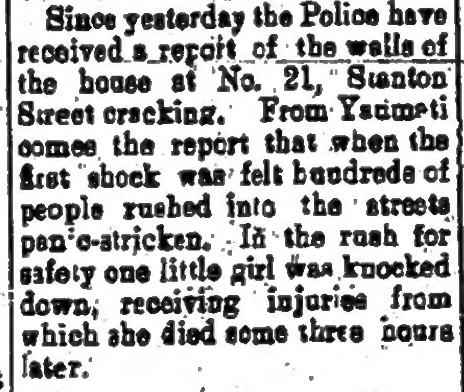

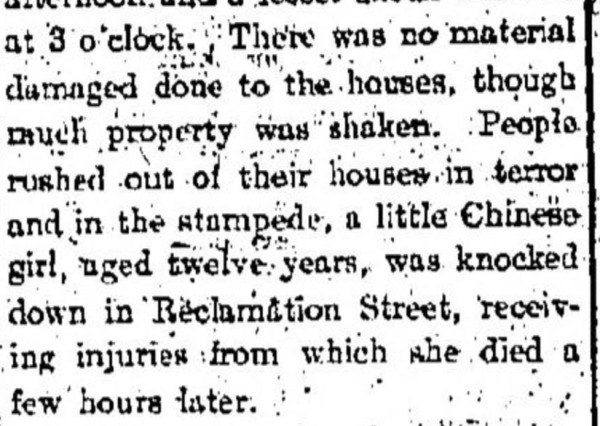

他舉例,1918年南澳曾發生過七級以上的大地震,當時全港均感受到震動,部分學校建築如西半山及赤柱受損,並有人因此喪生。翻查歷史資料顯示,1918年2月13日14時10分,香港地面突然開始顫動,建築物劇烈搖晃。中環陷入一片恐慌,數百名打工仔倉皇逃離搖晃的辦公大樓,有婦孺因驚嚇過度當場昏厥。

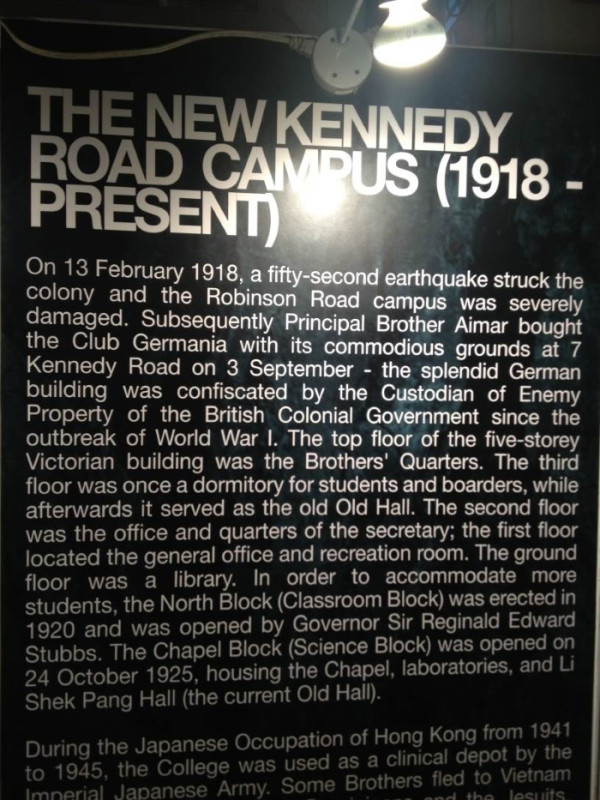

翌日,油麻地新填地街再受強震襲擊,一名12歲女童在慌亂人群中被撞倒,送院後不幸身亡,成為近百年香港地震唯一的犧牲者。天文台記載顯示,香港在這兩日共發生14次有感地震,多幢建築物受損,如羅便臣道聖若瑟書院校舍因受到嚴重損毀而需要搬遷 。

香港地震應對方案

香港的建築物雖未有專門的防震規例,但自1950年代起,建築標準要求能抵禦時速約250公里的強風,這在一定程度上也賦予建築物一定的抗震能力。立法會評估認為,即使發生七級地震,香港大部分建築物不會有重大損毀。

然而,一旦香港發生地震的話,張清風表示,位於山坡上的建築物風險較高,因地震可能引發山泥傾瀉和土壤液化問題,尤其是陡峭山坡如西半山寶珊道、旭龢道等地區。此外,結構不穩定的危樓在地震時可能需要緊急撤離。在交通方面,若主要公路如天橋公路因山泥傾瀉被阻斷,將導致交通癱瘓,影響救援及撤離。

香港海嘯應對方法

海嘯的避難策略需視其規模而定。歷史上海嘯高度多在10至40米之間,對一般市民尤其是長者、孕婦及小孩而言,留在熟悉且備有物資的家中相對安全。

若海嘯高度如預言所說超過50米甚至達百米以上,則應往高地避難,但需考慮交通擠塞及是否能駕車上山的問題。太平山因可通車,理論上是避難選項,但在災難發生時交通擠塞可能使駕車避難困難,因此留在建築物內也可能是較安全的選擇。另外,亦需留意當海嘯退去後,還需注意衛生、資源短缺及傳染病等次生災害。

香港真的沒有天災?

香港雖然常被認為無天災,但實際上如颱風山竹、天鴿及近年罕見暴雨均造成大量樹木倒塌、建築損毀、交通癱瘓及人員傷亡。張清風指出,香港人防災意識仍需提升,他認為:「防災不僅關乎生存,更在於災難中能否為自己與家人提供舒適環境。」,因此香港人亦不應該忽略防災意識。

72小時家居求生包

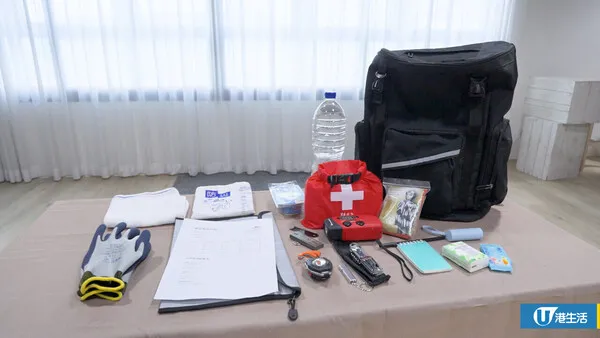

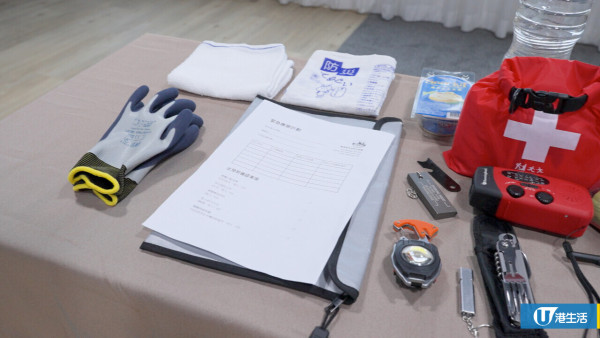

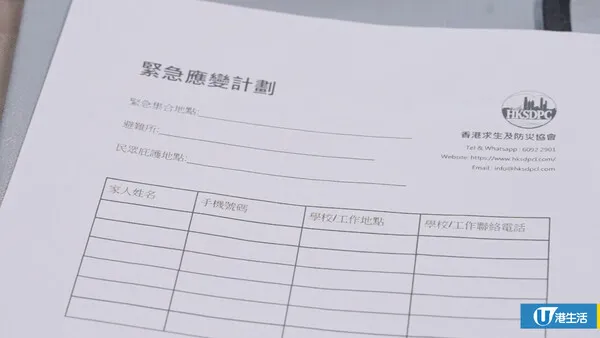

氣候變化導致極端天氣事件頻率增加,對城市生活影響大,包括停電、糧食短缺及垃圾堆積等問題。張清風建議市民宜準備「家居求生包」,內含足夠72小時的食物、水、哨子、電筒、濕毛巾及備用衣物等基本生存物資,並根據不同災害調整內容及應變策略。突發災害時,可前往民政事務處設立的臨時庇護中心避難。

然而,他又指出,香港防災工作多依賴「公助」方式,即是由政府公共建制提供緊急服務,但他認為,防災應從個人及社區層面做起,透過自我學習、社區義工服務及互助網絡,提升整體社會應對災害的能力,減少損失及減輕救援壓力。

總結而言,香港雖非傳統地震帶,但仍面臨地震、海嘯及其他天災威脅。建築抗風標準在一定程度上提供抗震能力,但山坡區及危樓風險較大。海嘯避難需視規模而定,交通及次生災害不可忽視。防災不僅是政府責任,市民個人及社區的準備與互助同樣重要,透過完善的求生包準備和社區網絡,香港社會可提升整體抗災能力與韌性。

部分資料來源:香港天文台、The China Mail、Hong Kong Telegraph

假日好去處

假日好去處