內地一名60歲婦人為慳錢,一雙筷子竟用了長達5年,而且從未更換,送院後發現其胃部存有大量有害物質「黃麴毒素」。醫生強調,筷子本身不會生長黃麴毒素,但黃麴毒素會藏在木筷、竹筷子細小的毛孔中,怎麼洗都洗不掉,唯一方法就是定期更換筷子。

木筷子會致癌?

筷子用5年胃存大量黃麴毒素

綜合內地媒體報道,中國河南一名60歲婦人近日因劇烈嘔吐、腹瀉緊急送醫。經醫生診斷,發現其胃部存有大量有害物質「黃麴毒素」。醫生其後追問下得知,婦人為了慳錢,一雙筷子竟用了長達5年,而且從未更換。

黃麴毒素為一級致癌物

黃麴毒素是一種由特定霉菌產生的劇毒物質,也是國際癌症研究機構(IARC)認定的一級致癌物,常存在於變質的穀物、堅果及潮濕的廚具中。長期接觸或攝入黃麴毒素,恐對肝臟造成嚴重損害,甚至有致癌風險。醫生懷疑,婦人長期使用未經更換的筷子,可能因筷子表面磨損、清潔不徹底,導致霉菌滋生並產生黃麴毒素,最終引發其身體不適。

黃麴毒素症狀

食物安全中心曾介紹,黃麴毒素可引致動物急性及慢性中毒,其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病,也可能引致急性肝臟受損,情況嚴重的會致命。加上黃麴毒素耐熱,一般烹調溫度下亦不易被破壞,因此一旦發現食物有發霉的迹象,應即刻棄掉,以免攝入黃麴毒素。

筷子本身不會生長黃麴毒素

當地醫生也強調,筷子本身不會生長黃麴毒素,而木製餐具難免接觸食物殘渣,就可能導致發霉,因此建議定期更換。長庚醫院腎臟科醫生顏宗海亦提醒,黃麴毒素還會藏在木筷、竹筷子細小的毛孔中,怎麼洗都洗不掉,唯一方法就是定期更換筷子。

什麼材質的筷子最安全?

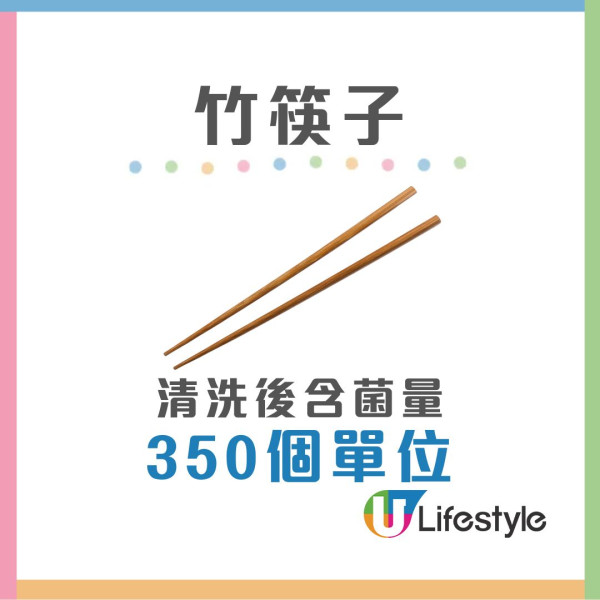

台灣東森電視台曾委託輔英科大保健營養系助理教授李政達進行研究,檢測4種材質的筷子,包括木筷子、竹筷子、仿瓷筷子及不鏽鋼筷子,在經清洗後的含菌量。結果發現,木筷、竹筷及仿瓷筷的含菌量,遠超標準值200個單位, 只有不鏽鋼筷勉強在標準值內。

不銹鋼筷子更安全

對此,顏宗海醫生也表示,改用不銹鋼筷子更安全。因為不銹鋼不容易發霉,細菌及致癌物質黃麴毒素也不沾上,令因使用筷子沾染細菌患病的風險亦會減低。

筷子材質比較

綜合消委會對不同材質的筷子的資料,選購及使用時應留意以下建議及注意事項:

1. 竹筷子木筷子

木筷子選用天然材質,手感溫潤,防滑性較好。但由於木材和竹材容易吸收水分,如果清潔不徹底或存放環境潮濕,容易滋生細菌和霉菌,特別是黃麴毒素。

另外,長時間使用後,表面容易磨損,形成微小裂縫,這些裂縫會藏匿食物殘渣和細菌,增加清潔難度。消委會建議,每3至6個月更換一次,或當筷子出現變色、斑點、彎曲、開裂、磨損等情況時應立即更換。

2. 膠筷子

膠筷子勝在輕巧、不易折斷、顏色多樣,但部分膠筷子不耐高溫,例如美耐皿(三聚氰胺甲醛樹脂)材質的筷子。如果在過高溫度下使用,可能會釋放出化學物質,因此建議使用美耐皿餐具時,溫度不超過100°C。

同樣地,膠筷子表面容易被刮花,刮痕處也容易藏匿細菌。因此,當出現刮痕、變色或變形時應立即更換。

3. 不鏽鋼筷子

不鏽鋼筷子耐用、耐高溫、不易發霉、易於清潔、不易滋生細菌。但留意不鏽鋼導熱性較快,盛載熱食時筷子末端容易變熱,使用時小心燙傷。

此外,亦建議選擇304或316食品級不鏽鋼,避免使用非食品級或劣質不鏽鋼,以免重金屬釋出。

4. 陶瓷筷子

陶瓷筷子較美觀、耐用、耐高溫、易清潔、不易藏菌。但陶瓷材質較脆,容易因碰撞而碎裂。而且相對其他材質來說,陶瓷筷子重量可能較重。

3大筷子衞生貼士

筷子安全︱1. 定期高溫消毒

每星期消毒一次,把筷子放入熱水約1至2分鐘,再放入乾碗機高溫殺菌。但注意竹筷、木筷不宜放入洗碗機,因材質容易吸水發霉。

筷子安全︱2. 選購無刻紋、顏色平實的筷子

有紋筷子較易藏細菌,顏色花哨的筷子較大機會含有色素等重金屬,長期攝入恐損健康。

筷子安全︱3. 定期更換筷子

如果筷子用舊便要更換,特別是已經發霉。即使沒有損壞,尤其是竹筷和木筷,亦應每3至6個月更換一次。

註︰各人體質不同,以上資料僅供參考,如有任何疑問,建議於服用前諮詢醫生意見!

相關文章︰

假日好去處

假日好去處